La última gran batalla del grafiti en São Paulo se libró un día de enero de 2017 con una cuidada puesta en escena. João Doria, gran aficionado al marketing político y a los golpes de efecto, no llevaba ni un mes como alcalde cuando se unió a los funcionarios municipales de limpieza para pulverizar con pintura gris los murales de la avenida del 23 de Maio, el escaparate más emblemático del arte urbano local. Como un operario más, llevaba casco, mono y mascarilla. Los artistas protestaron con dibujos en otras paredes. Era el último coletazo del pulso que los grafiteros y las autoridades de la capital económica de Brasil mantienen desde hace más de dos décadas. Pero la puesta en escena de Doria era un gesto estéril: no comprendía aún que los murales callejeros ya habían ganado aquella guerra política y cultural por el espacio público.

El escenario del duelo es esta ciudad inabarcable, donde caminar sin prisa es un lujo. Las distancias son inmensas. Los atascos, monstruosos. Los megarricos van a la oficina en helicóptero, sobrevolando la jungla infinita de rascacielos. Gris. Hostil para los millones de personas que pueden permitirse poco más que ir y venir como autómatas en trayectos eternos de casa al trabajo. En ese universo de cemento, caótico, ruidoso, a veces, al alzar la vista o doblar una esquina, ¡zas! Un destello. Un respiro. Una explosión de colores en un muro atrapa por unos instantes la atención de alguien entre esas masas en movimiento.

Esta es la historia de quien pinta, quien paga y quien borra los grafitis desplegados ante los ojos de sus 20 millones de habitantes.

En medio de la pandemia, en tiempos sombríos para la democracia en Brasil, la ciudad asiste a una resurrección del grafiti como arte y como negocio. Nacido de la transgresión al ritmo del hip hop neoyorquino como un grito inconformista, se ha atemperado. Conquista nuevos espacios mientras lucha para no sucumbir al mercado. Los artistas se mueven hoy en un frágil equilibrio porque al apoyo de las autoridades —el grafiti es legal en São Paulo desde 2011 y hoy hay incluso proyectos públicos para embellecer con ellos zonas de la ciudad— se han sumado con entusiasmo las marcas, que también quieren capitalizar su potencial. El respaldo financiero se agradece, pero acecha el temor a verse devorados por el insaciable apetito de las empresas por asociar sus productos a lo auténtico, a lo disruptivo.

Cuando Mag Magrela (São Paulo, 36 años) empezó a pintar muros en los años dos mil, había que actuar rápido para que la policía no te atrapara. Los dibujos duraban solo horas; los empleados municipales los borraban con pintura gris y sin miramiento. Magrela tuvo sus encuentros con la policía, que llegó a esposarla y a confiscarle los aerosoles. En momentos así, ser blanca y mujer es una ventaja. Aunque abomina de la persecución a la que eran sometidos, le seduce que las obras fueran efímeras porque eso dinamitaba los egos. “No podías adueñarte del muro”, recalca en su estudio.

Hoy, una de las creaciones de Magrela —una estilizada mujer desnuda inspirada en la pintora modernista Tarsila do Amaral— interpela a los peatones desde los imponentes 90 metros de un rascacielos sobre una ancha avenida. Como São Paulo está punteada por solares vacíos entre los rascacielos, las medianeras, esas paredes laterales sin una sola ventana, se cuentan por miles. Son el nuevo lienzo favorito de los artistas urbanos. Cada semana aparece un nuevo grafiti en un muro ciego.

Para pintar su proyecto, que se titula Yo resisto, la artista tuvo que trabajar siete días subida a una grúa. La satisfacción de tener una obra de ese calibre en su ciudad a la vista de millones de conciudadanos de todas las clases y colores se entremezcló con el vértigo de realizarlo suspendida en el aire. Pero lo habitual es que trabaje en tierra. Magrela adora salir en bici a buscar muros por el barrio. Cuando ve uno de los que le gustan —los desgastados que piden a gritos una mano de pintura—, consulta al propietario y, si le da permiso, saca sus aerosoles del carrito de la compra con el que sustituyó la pesada mochila.

El arte urbano inunda el centro con el trabajo de artistas de discursos elaborados y trabajadas investigaciones. Algún reflejo tiene también el fenómeno en las favelas. La variedad es infinita. Aparece en las vallas de obra, quioscos, fachadas de tiendas, garajes, persianas de negocios que echaron el cierre, bajo los pasos elevados donde duermen los sin techo, en los túneles…

En el epicentro de São Paulo se encuentra una galería de arte a cielo abierto: el Minhocão (la gran lombriz, en portugués), un paso elevado atestado de coches de lunes a viernes que el fin de semana sufre una agradable metamorfosis. Se reinventa como un reino de peatones, patinadores, carritos de bebé, bicicletas y corrillos con sillas de playa regados con caipirinha, flanqueado de pinturas tan enormes como espectaculares. Da la impresión de que cada poco se suma una nueva. A veces con un sutil mensaje político; a veces, con uno evidente. Otros ofrecen una simple alegría a la vista en medio de un horizonte gris.

Eduardo Kobra (São Paulo, 46 años) es pionero de las medianeras y uno de los grafiteros brasileños más conocidos en el mundo. Autodidacta, tiene obra en los cinco continentes (incluido un colorido retrato de Dalí en Murcia) y 1,1 millones de seguidores en Instagram. Una proeza para alguien que parece tímido y que tuvo que irse de casa a los 17 años ante la incomprensión familiar por su necesidad de plasmar sus inquietudes en paredes callejeras. Sentado en una placita al aire libre, Kobra confiesa el asombro que le genera que madres y padres le busquen para que inicie a sus hijos en algo que nació como una vía para expresar rebeldía y acabó como una profesión de lo más respetable y admirada.

El coronavirus paralizó de un día para otro sus proyectos internacionales, incluida la fachada de una de las nuevas torres del World Trade Center de Nueva York. Convertido en cotizado artista, la calle todavía le resulta especialmente atractiva: “Es el espacio más democrático, tienes contacto con las personas más humildes, que nunca entraron en una galería ni van a entrar, y con personas supercultas, que han viajado por todo el mundo y conocen los nombres de los artistas. La calle permite ese intercambio. Ocupar la calle con tus obras es un privilegio”. Ya vacunado, cuenta que se tomó muy en serio el coronavirus porque, tras tantos años entre tintas, arrastra problemas respiratorios. De los cientos de obras que estampó en la ciudad desde que era adolescente, decenas han sobrevivido a los vaivenes políticos, las envidias y el desgaste natural.

Fácilmente reconocible, su gran seña de identidad son los diseños geométricos coloridos que superpone a fotografías clásicas. Su Ayrton Senna, que observa hace años el frenesí de una gran avenida, fue pagado por Audi. Juntos acaban de rehabilitar la pintura dedicada al corredor de fórmula 1 fallecido en una carrera al que Brasil venera. “Sin empresas patrocinadoras, muchos de esos murales no existirían”, explica Kobra, al que buscan infinidad de marcas. Pero ¿dónde acaba el arte y comienzan las servidumbres? “Es la parte más compleja, más delicada y más vulnerable a la crítica. Yo tengo una regla. Mis colaboraciones son poquísimas, y las hago cuando se inscriben en el contexto de mi trabajo, de lo que creo, sin interferir en mi arte… No me asociaría con cualquier marca por dinero”.

El arte pagado reconquista unos edificios despojados de toda publicidad por la ley municipal Ciudad Limpia en 2006, cuando la proliferación de neones multicolores y anuncios se volvió insoportable. La publicidad en los edificios de São Paulo está vetada hasta hoy, pero no el arte. Y ahí, emulando experiencias en otras capitales internacionales —aunque cada una lo regula a su manera—, algunos emprendedores brasileños han descubierto un filón. Ejercen de intermediarios entre los artistas, las marcas que buscan nuevos lenguajes para atraer clientela y los propietarios de los edificios.

En una comunidad de enamorados del grafiti en Instagram germinó la empresa Instagrafite, cuenta Marina Bortoluzzi, de 38 años. Seleccionan artistas y los emparejan con una pared y un patrocinador. Tanto ella como su socio vienen del mundo de la publicidad. “Empezamos a educar a las marcas. Y, como el arte está permitido en las fachadas, les empezamos a plantear: ‘¿Por qué no haces un regalo a la ciudad para romper el gris de São Paulo?”. Funcionó. O, como dice esta productora cultural, “convertimos un problema en una oportunidad”. Así nacieron algunos de los espectaculares muros ciegos que dan un respiro frente a los agobios de la vida. El negocio funciona así: las marcas no pueden colocar su logo en el dibujo, pero sí contarle al mundo en redes que han patrocinado este o aquel mural.

Otro gran patrono es el Ayuntamiento. Gracias al proyecto Museu de Arte de Rua 360° han brotado decenas de grafitis en el centro histórico, una zona carcomida por la pobreza y las drogas donde languidecen edificios que alguna vez tuvieron solera. Gracias al proyecto municipal, Soberana Ziza, de 32 años, colocó una mujer de espectaculares rizos, vestido blanco y un collar en la mano en un muro ciego para contarles a sus conciudadanos que el barrio japonés de São Paulo nació como refugio para antiguos esclavos. Por eso se llama Liberdade.

Rescatar del olvido la historia negra de Brasil es una de las misiones de la artista, que nació y aún vive en una barriada de la periferia. Cuenta que descubrió el grafiti en un cursillo para adolescentes. Dieciséis años tenía cuando, aerosoles en mano, se lanzó a explorar. “Fue la puerta con la que conocí la ciudad, porque hasta entonces no sabía moverme en autobús, en metro o en tren. Para los jóvenes de la periferia es difícil salir de aquí”. Consciente del riesgo añadido que corren siempre los negros ante la policía en el muy desigual y racista Brasil, desde siempre pide permiso antes de pintar. Prueba de la buena marcha del negocio, confía en renunciar pronto a la enseñanza para vivir solo del arte.

El ritual de pintar sobre la pared deseada empieza con una proyección desde el edificio de enfrente. El artista delinea la obra que luego colorea. Tutano Nômade (São Paulo, 38 años) da los últimos toques al dibujo de dos mujeres que supone su debut en el centro de la urbe mientras un bombero vigila la operación desde una azotea apta para unos pocos… No tiene barandilla. Lo mejor, observar desde la acera opuesta. Una de las magias que impulsan este renacimiento es que basta ver la firma del autor para encontrar en Instagram el resto de su obra. Los hay que tienen tienda, venden reproducciones u originales. Cada vez es más frecuente que un cliente los invite a dejar huella en una pared del salón de casa.

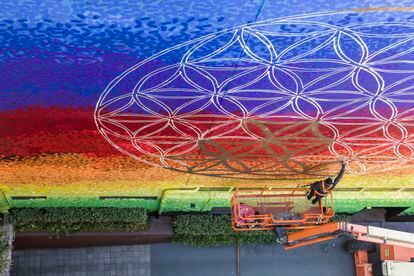

Mena011 (São Paulo, 29 años) es una excepción porque empezó pintando en viviendas y, gracias a ese dinero, emprendió proyectos en la calle. Aunque lleva poco en el oficio, está lanzado. En un descanso antes de volver a subirse a la grúa para terminar una de sus geometrías sagradas con los colores del arco iris, cuenta que tiene “la agenda repleta, sábados y domingos incluidos, hasta febrero o marzo del año que viene”.

Cuando el alcalde Doria —hoy gobernador de São Paulo— convocó a la prensa y sepultó grafitis con tinta gris en 2017, el argumento oficial fue deshacerse del pichação, una caligrafía tipificada como delito. Para muchos de los paulistanos que adoran y defienden el arte urbano, las letras negras que cubren cornisas y fachadas son puro vandalismo.

El pichação es capítulo aparte, otra seña de identidad de la ciudad: letras de ángulos rectos (imitando rascacielos y avenidas). El artista visual y pichador Cripta Djan, de 37 años, sostiene que São Paulo ha ensalzado el grafiti como antídoto al pichação.

Multicolor/monocolor. Legal/ilegal. Diurno/nocturno. Seguridad/riesgo. Un peligro doble: acabar en un calabozo o morir desnucado por una caída. Son pulsos entre bandas para ver quién hace algo más radical o llega al punto más inaccesible. “Es una reconquista simbólica de la ciudad por parte de los excluidos porque São Paulo tiene una historia basada en la especulación inmobiliaria, expulsa a los pobres a la periferia”, explica el artista en su estudio de Osasco, en la zona metropolitana de São Paulo.

Los equipos municipales de limpieza tienen la misión de eliminar esta caligrafía ilegal y últimamente también han borrado dos inmensos grafitis patrocinados porque algunas marcas, con la excusa del arte, burlan la prohibición de hacer publicidad en los edificios. El grafiti disfruta de su reinado en las calles de São Paulo sin perder de vista la amenaza de ser cooptado por el mercado.