Es posible que Musk y Bankman-Fried acaben prestando un servicio público, al empañar la leyenda del genio emprendedor, que ha hecho mucho mal

Hace unos años, creo que fue en 2015, recibí una rápida lección sobre lo fácil que es convertirse en una persona horrible. Estaba invitado como conferenciante a un evento en São Paulo, en Brasil, y mi vuelo había sufrido un retraso considerable. Los organizadores, temerosos de que los célebres atascos de tráfico de la ciudad me impidiesen llegar a la hora asignada para mi intervención, enviaron a una persona para que me recogiera en el aeropuerto y me llevara en helicóptero hasta la azotea del hotel.

Después, cuando terminó la conferencia, había un coche esperando para llevarme de vuelta al aeropuerto. Y durante un instante, me pregunté, “¿Pero esto qué es? ¿Que tengo que volver en coche?”

Por cierto, en el día a día me muevo principalmente en metro.

En cualquier caso, la lección que extraje de mi momento de mezquindad es que los privilegios corrompen, que es muy fácil que le lleven a uno a creer que tiene ciertos derechos. Y ciertamente, parafraseando a lord Acton, los grandes privilegios corrompen mucho, en parte porque quienes gozan de ellos suelen estar rodeados de personas que nunca se atreverían a decirles que se están portando mal.

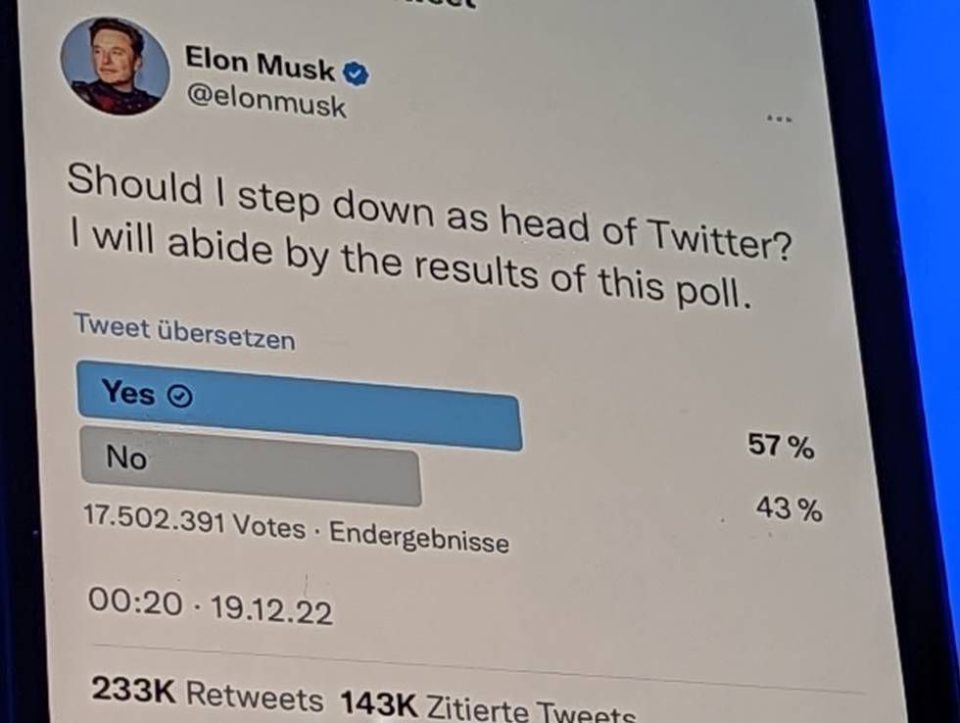

Por eso no me sorprende en absoluto el espectáculo de autoinmolación de la reputación de Elon Musk. Claro que me fascina, ¿a quién no? Pero cuando un hombre inmensamente rico, que no solo está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere, sino que además es un icono muy admirado, se encuentra con que no solo ha perdido su aura, sino que también es objeto de burla generalizada, por supuesto que va a atacar sin ton ni son, empeorando sus problemas al hacerlo.

La pregunta más interesante es por qué ahora estamos gobernados por esta clase de personas. Claramente, estamos viviendo la era del oligarca quisquilloso.

Como señalaba recientemente Kevin Roose, de The New York Times, Musk sigue contando con muchos admiradores en el mundo de la tecnología. No lo ven como un mocoso llorica, sino como alguien que entiende cómo hay que dirigir el mundo, una ideología que el escritor John Ganz llama mandonismo, la creencia de que los grandes no tienen por qué rendir cuentas a los pequeños, y ni siquiera enfrentarse a sus críticas. Y está claro que quienes abrazan esta ideología tienen muchísimo poder, incluso si ese poder aún no llega hasta el punto de mantener a sujetos como Musk a salvo del abucheo público.

¿Pero cómo es esto posible? La verdad es que no es ninguna sorpresa que el progreso tecnológico y el aumento del producto interior bruto no hayan creado una sociedad equitativa y feliz. Hasta donde alcanzan mis recuerdos, las visiones pesimistas del futuro siempre han sido un elemento básico tanto del análisis serio como de la cultura popular. Pero los críticos sociales como John Kenneth Galbraith, igual que los escritores especulativos como William Gibson, generalmente concebían distopías corporativistas que suprimían la individualidad, y no sociedades dominadas por plutócratas ególatras de piel fina que exhiben sus inseguridades en la plaza pública.

Entonces, ¿qué ha pasado? Parte de la respuesta, sin duda, reside en la escala de concentración de riqueza que se da en la cima. Incluso antes del fiasco de Twitter, muchos comparaban a Elon Musk con Howard Hughes en sus años de decadencia. Pero el patrimonio de Hughes, incluso medido en dólares de hoy, era una minucia comparado con el de Musk, incluso después del reciente desplome de las acciones de Tesla. Más en general, las mejores estimaciones disponibles apuntan a que la cuota de la riqueza total en manos del 0,00001% más rico hoy es casi diez veces mayor que hace cuatro décadas. Y la inmensa riqueza de la superélite moderna acarrea muchísimo poder, incluido el poder de comportarse como críos.

Más allá de esto, muchos de los megarricos, que como clase solían ser bastante discretos, hoy se han convertido en celebridades. El arquetipo del innovador que se enriquece al tiempo que cambia el mundo no es de ahora; se remonta como mínimo a Thomas Edison. Pero las grandes fortunas surgidas en el sector de la tecnología de la información convirtieron este relato en un culto en toda regla, y dondequiera que uno mire ve a gente que aspira a ser el próximo Steve Jobs o que se parece a él.

En efecto, el culto al genio emprendedor ha desempeñado un papel clave en la debacle rodante de las criptomonedas. Sam Bankman-Fried de FTX no vendía un producto real y, que se sepa, tampoco lo venden sus antiguos competidores que aún no han entrado en quiebra. Después de todo este tiempo, nadie ha encontrado para las criptodivisas usos significativos en el mundo real al margen del blanqueo de capitales. Lo que vendía Bankman-Fried era una imagen, la de un visionario de pelo alborotado y aspecto desaliñado que capta el futuro de una manera que la gente normalita no alcanza a ver.

Musk no entra del todo en la misma categoría. Sus empresas producen coches que realmente recorren las carreteras y cohetes que realmente vuelan. Pero las ventas, y especialmente el valor de mercado de sus empresas, dependen sin duda, al menos en parte, de la fortaleza de su marca personal, y parece incapaz de no destrozarla todavía más cada día que pasa.

Al final, es posible que Musk y Bankman-Fried acaben prestando un servicio público, al empañar la leyenda del genio emprendedor, que ha hecho mucho mal. Por ahora, sin embargo, las fantochadas de Musk en Twitter están degradando lo que se había convertido en un recurso útil, un lugar al que algunos de nosotros acudíamos en busca de información procedente de personas que realmente sabían de lo que hablaban. Y cada vez parece más improbable que esta historia vaya a tener un final feliz.

Ah, y si me echan de Twitter por esta columna, o si la plataforma acaba muriendo víctima de los abusos, pueden seguir parte de lo que pienso, junto con lo que piensa un número creciente de refugiados de Twitter, en Mastodon.