Guillermo D. Olmo @BBCgolmo

Cuando llegué a Perú a finales de enero llevaba un buen tiempo preparándome para el desafío de ser corresponsal de BBC Mundo en esta nación sudamericana. Leía, entrevistaba, buscaba información que me permitiera iniciar mi labor en buen pie.

Me instalaba en la tierra del rico y complejo imperio inca y de los conquistadores españoles que lo derribaron, de las líneas de Nazca y de Machu Picchu, del cebiche y del pisco, de Fujimori, de Sendero Luminoso, un país de presidentes que no logran terminar sus mandatos y donde la pandemia golpeó duro.

Tenía en mente esa pregunta que se hizo el protagonista de “Conversación en la catedral”, una de las más aclamadas novelas del Nobel peruano Mario Vargas Llosa:

“¿En qué momento se había jodido el Perú?”, se preguntaba Zavalita, un interrogante que muchos han tratado de responder con más o menos éxito.

Pero para alguien como yo, un reportero español, que llega tras trabajar en Estados Unidos y Venezuela entre otros países, Perú está lleno de sorpresas.

Saltar Quizás también te interese y continuar leyendo

-

Residente sobre “This is Not America”: “Estados Unidos ha adoctrinado a mucha gente para que crean que es América”

Residente sobre “This is Not America”: “Estados Unidos ha adoctrinado a mucha gente para que crean que es América” -

Mis primeras impresiones pueden ser algo anecdóticas.

Por ejemplo: ahora no pido aguacates sino paltas e intento acostumbrarme a que aquí los autobuses no se detienen en las paradas señalizadas, sino en cualquier sitio, un poco a la buena de dios, sin que importe mucho el tráfico que viene detrás.

Aprendo que a las señoras las llaman seño, como yo a mi maestra en la escuela, sin que eso implique falta de respeto, y que la gente aborrece a los políticos, pero, como me dijo un amigo periodista, “la política es una obsesión nacional”.

Con toda la prudencia del extranjero que busca comprender, les comparto algunas de las cosas que he aprendido en estos primeros meses y los contrastes que me he encontrado.

La panza de burro

La estampa de Lima no es desde luego la de un edén.

Construida en el desierto, entre el mar y los áridos cerros, la capital peruana -una de las mayores urbes de América Latina- vive la mayor parte del año bajo una gruesa capa nubosa.

A veces baja tanto que empaña la vista y el ánimo.

Es el cielo color panza de burro, en descripción que se atribuye al escritor Héctor Velarde, que tan bien conocen los limeños.

Pero no todo es gris en Lima.

Ya tengo un lugar preferido y es verde, bien verde.

El Malecón de Miraflores es un gran parque que discurre por lo alto de un acantilado junto al mar.

Son kilómetros de vegetación y de un sendero que aprovechan caminantes, corredores, ciclistas, niños que patinan.

Para mí es, sin duda, el paraje más acogedor de una ciudad saturada de atascos y tomada por conductores agresivos.

Porque el limeño no conduce, el limeño va a la guerra.

En las mañanas de verano el Malecón huele a sal húmeda.

Abajo, todo el ímpetu del Pacífico se estrella impotente contra el zócalo andino, dejando el choque entre ambos colosos una neblina melancólica que le imprime parte de su carácter a esta ciudad.

Pero en las raras tardes en que la panza de burro da una tregua, se puede contemplar una puesta de sol que, como diría alguno de mis amigos andaluces, “quita el sentío”.

El césped de los parques es cuidado con esmero y frente a ellos abundan los restaurantes que ofrecen cebiche, jalea, papas a la huancaína y otras delicias que con justa razón han hecho de la cocina peruana una de las más admiradas del mundo.

En el Malecón da la sensación de que en Perú todo funciona.

Pero cuando les preguntas a los peruanos sobre su país, la respuesta es que no, no todo funciona.

Miraflores es uno de los distritos privilegiados de Lima. Durante décadas, aquí se ha concentrado la población con mayor poder adquisitivo, pero hay otro Perú.

Y no hace falta salir de Lima para encontrarlo.

FUENTE DE LA IMAGEN,G. D. OLMO

Dos horas de agua

El cerro San Cristóbal, casi en el mismo centro de Lima, fue el alto desde el que el guerrero inca Quizu Yupanqui dirigió en 1536 el cerco contra los españoles en la recién fundada Lima, un postrero intento de reconquista que fracasó ante la superioridad del armamento de los europeos y el apoyo que recibieron de otros pueblos indígenas.

Hoy sus empinadas calles son el hogar de gente como Vencilia Mogollón.

Aunque nació en Huánuco hace 59 años, se ha pasado los últimos 50 en el cerro, donde regenta una modesta tienda de comestibles.

“Hemos sufrido mucho por el agua, pero ahora estamos bien; tenemos dos horas de agua todos los días”.

Las calles no están ajardinadas, ni hay limpieza diaria, y según afirman los residentes, “la policía no quiere subir hasta aquí”.

FUENTE DE LA IMAGEN,G. D. OLMO

Diego Armando Aquino también vive en el barrio. Pasó cuatro años preso en el penal de Lurigancho por asaltar a unos turistas.

Ahora colabora con una asociación que ha pintado de colores todo el caserío en un intento de atraer visitantes y generar ingresos para los vecinos.

“Como muchos otros en la zona, me dejé llevar por el mal camino, pero ahora soy parte de un equipo que hace el bien”, me cuenta desde un alto en que se divisa una impresionante panorámica de la ciudad y un interminable reguero de basura que cae ladera abajo.

FUENTE DE LA IMAGEN,G. D. OLMO

“Aquí no hay recogida de basura y los vecinos tienen que llevársela a un punto de acopio a la entrada del cerro”, me dice Carla Magán, fundadora del colectivo Color Energía, el proyecto en que trabaja Diego Armando.

Carla y sus amigos anhelan que su iniciativa cree para estos jóvenes alternativas a la delincuencia.

Muchos trabajan como cargadores. Como no hay acceso para los vehículos, la única manera de subir y bajar bultos es a pulso, y ellos siempre están dispuestos a acarrear los fardos más pesados por las empinadas rampas a cambio de unos pocos soles.

FUENTE DE LA IMAGEN,G. D. OLMO

Son solo 15 minutos en auto, pero en realidad el malecón por el que me gusta pasear queda muy lejos de aquí.

El Perú serrano

El contraste me resultó aún mayor cuando viajé a la sierra.

La carretera que lleva desde Cajamarca a la aislada provincia de Chota serpentea por las cumbres andinas.

Su trazado es tan endiablado como la orografía de este lugar, y en la mayoría de los tramos no hay asfalto.

Campesinos indígenas tiran de sus llamas cargadas de papas y maíz; algunos aguardan sin demasiado optimismo a que alguno de los pocos automovilistas que circulan por aquí se detenga a comprarles las chucherías que ofrecen.

Es gente acostumbrada a esperar. Llevan siglos haciéndolo.

Es el mismo pueblo montañés, pobre y altivo que retrató el gran Martín Chambi, indígena del sur de los Andes peruanos, reconocido como maestro de la fotografía mundial del siglo XX.

Cualquiera de sus retratos en blanco y negro podría haber sido tomado hoy y la estampa no sería muy diferente.

Ese parece ser uno de los grandes problemas. Pese a que Perú ha sido uno de los países de América Latina que más ha crecido en las últimas décadas, para muchos de sus campesinos la vida es igual de dura de que lo fue para sus antepasados.

Por encima de los 4.000 metros, a las curvas y los baches se suma el soroche, como llaman los lugareños al mal de altura. Se combate mascando hoja de coca, que venden en bolsitas en los pocos negocios salpicados en la carretera.

Estas cumbres esconden ricos yacimientos de, cobre, oro y otros minerales, y el departamento de Cajamarca alberga algunas de las mayores minas de Sudamérica, pero muchos en estas tierras se preguntan si el trato es justo.

“¿Cómo puede ser que de aquí se saque oro que se reparte por todo el mundo y las carreteras sigan sin arreglar”, se pregunta Juan Chillón, activista medioambiental.

Es la misma interrogante que se hacen muchos en las comunidades que a menudo bloquean carreteras para exigir compensaciones a las compañías mineras extranjeras, a las que acusan de no invertir en el desarrollo local y dañar el medio ambiente.

Julio Chávez, el hombre que me conduce hacia Chota, trabajó durante 12 años en el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y lo ve de otra manera.

“Muchas veces el problema son las comunidades que no entienden los beneficios y se niegan a que se construyan las infraestructuras”, asegura.

Las repercusiones de las lenguas

El Perú urbano del que viene Julio y el rural no siempre hablan el mismo idioma. Literalmente.

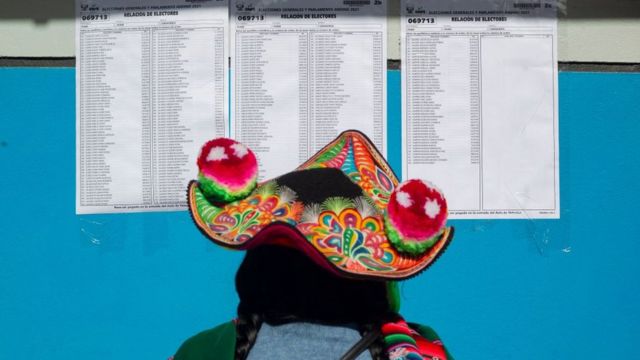

Según las cifras del censo de 2017, cerca de 4,5 de los 33 millones de peruanos tienen como idioma materno una lengua originaria y un 13,6% de la población, el quechua como primera lengua.

FUENTE DE LA IMAGEN,JUAN CARLOS CISNEROS / GETTY

Todavía hay gente que se maneja mucho mejor en quechua que en castellano. Y esa diferencia idiomática parece tener un impacto directo en las oportunidades de formarse y prosperar.

También tiene hondas repercusiones culturales.

Quienes han estudiado la figura de José María Arguedas, referente de la literatura peruana, aseguran que la dislocación entre sus dos almas, la occidental y la quechua, fue una de las razones que lo empujaron en 1969 a pegarse un tiro en la sien en una universidad limeña.

La obra de Arguedas aborda el que fue uno de los grandes temas de su vida: el desgarro provocado en el Perú ancestral por el desarrollo del Perú moderno.

Y la minería es el gran ejemplo de ese conflicto.

Los incas veían las montañas como seres sagrados dotados de un espíritu, el apu, al que se rendía culto, y todavía hoy en quechua la palabra se pronuncia haciendo una reverencia.

Pero las mineras internacionales las horadan en permanente búsqueda de los metales de los que depende la economía del país.

FUENTE DE LA IMAGEN,G. D. OLMO

En Hualgayoc, a medio camino entre Cajamarca y Tacabamba, la gigantesca mina de oro y cobre que la multinacional sudafricana Gold Fields explota en el Cerro Corona domina el paisaje.

Años de explotación dejan ver los sucesivos estratos en que se ha ido extrayendo el mineral como si fuera un enorme queso tajado en láminas perfectas. Como abejas junto a un panal, a su alrededor se acumulan los camiones cargados de roca y cal.

Cerca de aquí, en la provincia de Chota, está el lugar del que salió el actual presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones.

Lejos de los cafés limeños, donde sobre las mesas reposan los diarios que sacan regularmente editoriales críticos con él, en Tacabamba, donde Castillo fue durante años el maestro de la escuela local, se le ve de otro modo.

FUENTE DE LA IMAGEN,G. D. OLMO

“Siempre ha sido un hombre responsable y comprometido”, me dice Betsabé Tarrillo, que trabajó durante años con él.

En poco más de medio año como presidente, Castillo ha nombrado ya cuatro gabinetes, no ha logrado avanzar ninguna reforma de calado en el Congreso y los escándalos salpican su gestión. Él dice que es todo parte de un plan golpista urdido en Lima.

La problemática huella de España

Castillo llegó a la presidencia con promesas de establecer un trato más justo con las compañías extranjeras.

España es el principal inversor en Perú. La interacción que comenzó hace cinco siglos cuando unos pocos españoles llegaron aquí ciegos de Dios, audacia y codicia no se ha interrumpido.

Y si la memoria de la conquista y su legado sobre los pueblos indígenas siguen siendo objeto de controversia aquí como en otros lugares de América Latina, no lo es menos el papel de las grandes empresas españolas que operan hoy.

Un desgraciado episodio me permitió comprobarlo al poco de mi llegada.

El 15 de enero más de 10.000 barriles de petróleo se vertieron al mar cuando un tanquero italiano descargaba en la refinería de La Pampilla, la principal del país, operada por la multinacional española Repsol en la costa cercana a Lima.

En mi primera cobertura sobre el terreno, recorrí las playas de Ventanilla y Ancón, las poblaciones más afectadas, y pude hacerme idea del estropicio. Había partes en que el olor a químico casi impedía respirar.

Pese a que Repsol ha culpado a una maniobra brusca del buque, el derrame provocó una ola de indignación ante un desastre que ha dejado hasta ahora sin su medio de vida a los pescadores artesanales de la zona y un duradero daño medioambiental.

FUENTE DE LA IMAGEN,ANADOLU AGENCY / GETTY

En Lima hubo manifestaciones de protesta y un juez impuso medidas contra los responsables de la refinería, mientras el gobierno prometía firmeza ante la empresa y le imponía sucesivas multas. No faltaron las voces que pidieron que se la expulsara del país.

Me acerqué a un grupo de pescadores concentrados frente a la refinería.

Aunque finalmente accedieron a hablar conmigo, al principio recelaban de mi acento. “Eres español y trabajas para Repsol”, me increparon algunos.

Tal suspicacia me hizo darme cuenta de lo delicado del tema de la herencia española y la presencia empresarial extranjera aquí.

Al contrario que en Venezuela, en Perú he encontrado a quien en conversaciones cotidianas me lanza pullas más o menos veladas por los desmanes de Francisco Pizarro y compañía.

Pese a los siglos transcurridos, esa parece ser aún una herida abierta.

Como no creo que vaya a ser yo quien logre cerrarla, en las conversaciones cotidianas prefiero centrarme en las de quienes me cuentan las andanzas de sus familiares emigrados a España o las de los muchos peruanos futboleros que me hacen partícipe de su amor por el Real Madrid o el Barça, según sea el caso.

Como mi amigo Henry, que no se pierde un partido de su Real Madrid del alma, al que sigue con mucho más fervor que yo, que crecí a solo unas cuadras de su estadio y me tengo por madridista fiel.

Henry es como tantos peruanos un tipo más bien parco. Pero cuando se trata del fútbol… ahí le puede la pasión.

El deporte rey también refleja el predominio de Lima en la vida del país. Los dos clubes más importantes, el Alianza Lima y el Universitario de Deportes, popularmente conocido como la U, son de la capital.

Aún no he tenido tiempo de decantarme por ninguno, pero a los de la U, como a los madridistas, los llaman los merengues.

Creo que ya soy un poco de la U.